躍動する絵と造形。

自然と繋がる独特の世界観で魅了

牟田陽日の九谷焼

東京生まれ、Goldsmiths(ロンドン大学)で現代美術を学び、帰国後は、石川県の九谷焼技術研修所へ。手びねりによる独特な形状に、躍動的な上絵を描き、これまでにない九谷焼で独自の世界観を築いてきました。本インタビューでは、彼女がどのように作品と向き合い、感性を焼き物に落とし込んでいるのか、たっぷりと伺ってきました。

『金えびす茶碗』

『祥瑞和海図 茶碗』

『唐草鶴々図 ぐい呑』

『雲龍 志野湯呑』

_牟田さんはこれまで、鯨や龍、魚などさまざまなモチーフを描かれてきましたが、『山入り』で描かれていたのは人物像。とても新鮮に感じました。

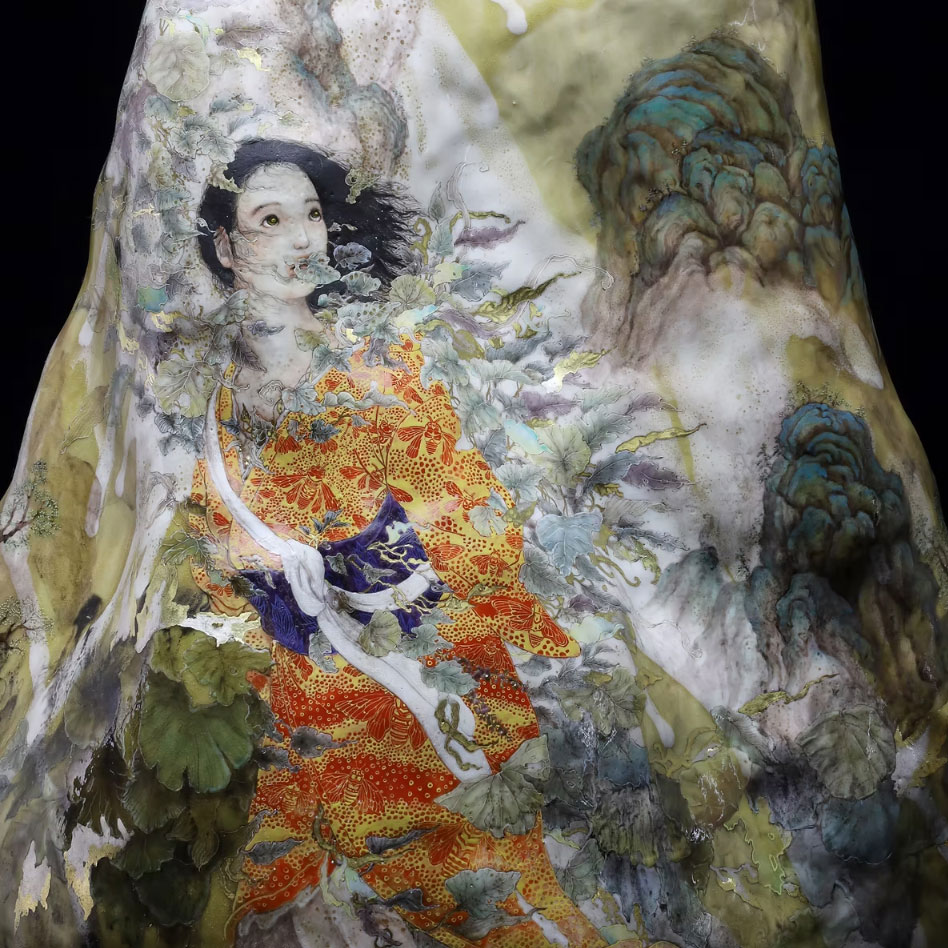

2024年、『山入り』という作品を発表

「実は、モチーフとして人物像を描きたいとはずっと思っていたんです。8年ぐらい前にギリシャ神話の神々や人型の妖怪などは描いていたんですけど、より人間的な像となると難しくて。それが最近になって、ようやく『あっ描けるかも』ってイメージと描く技術が繋がった。じゃあ、どんな人物を描くかってなったとき、自分が女性っていうのもあり、女性像から入るのが一番しっくりきて。柳田國男の『山の人生』という本に出てくる山の女から着想したり、山姥(やまんば)を描いたり。元々、山姥が結構好きで。『山姥アツイ!』って、ずっと思ってました」。

_山姥はいつ頃から気になる存在だったんですか?

「最初は本当に小さな頃に観た、日本昔ばなしのアニメですね。山姥に追いかけられた漁師がいて、自分が食べられないように、獲った魚を投げつけるんですけど、ゴクリゴクリと山姥がその魚を丸呑みするんです。その食べっぷりに生命力の強さを感じたんです」。

工房の一角に置かれた作品『山姥』

_山姥の生命力。確かに強そうです。

「この山姥の周りには、虫がいっぱい。この虫たちも、生命的なエネルギーの象徴として描いています。全部、図鑑で調べた食べられる虫。この(描いた)おばあさん的には

『いざとなれば虫を捕まえて、いつだって食べられる』って感じなんです」。

「柳田國男の『山の人生』には、100年以上前の人々から聞いた話がまとめられていて、その中に虫をバリバリに食べる女の人を目撃したというエピソードがけっこうあるんです。里で生活していたら虫を食べてたらギョッとするかもしれない。でも山に逃げ入ったとしたら、女性がそうなった時に、1人で獲って食べられるタンパク源て何?ってなると虫なんですよね。獣よりもはるかに簡単に捕まえられる。魚や沢蟹よりも。100年前の村人たちにとっても、虫をそのまま食べるって奇異に映る行為だったのではないかと思うんです。でも山に入った女は生きるために、生き延びるためには、当たり前のこととして虫も食べている。その静かな強さがすごいなって」。

_『山の人生』では、産後に発狂して山に入ったという話が複数あり、そういった点も女性像に反映されているのですか?

「この『山入り』の作品は、『山の人生』の5章から。まさに、産後、発狂して山に入ったという女性のことが書かれている章です」。

『山入り』

「今も産後は大変ですが、当時は今とは結婚の概念も違っていて。逃げ場もない中で、望んでの妊娠出産だったわけではない可能性もある。産後の女性の心身の状況への理解も今とは全く違う中で、山に逃げ入るしかなかったのかもしれない。

山は1人で生きるのにはとても厳しい環境なわけで、そんな山に逃げ入ったのちにそのまま山姥になれた人って、おそらく相当に強い人。だから虫もバリバリ食べられる。

産後、どうしようもなくなって入った山だけれども、山とか自然とかって厳しい一方で、人間特有の、しがらみや悪意、支配や差別とかがない。畏怖もあるけれど大きな存在。そういうのもひっくるめて描こうと思って『山入り』というタイトルにしたんです」。

「この山の女は、おんぶ紐を持っていて、赤子ではなく草とか入れていて、実は、足は少し獣化しています」。

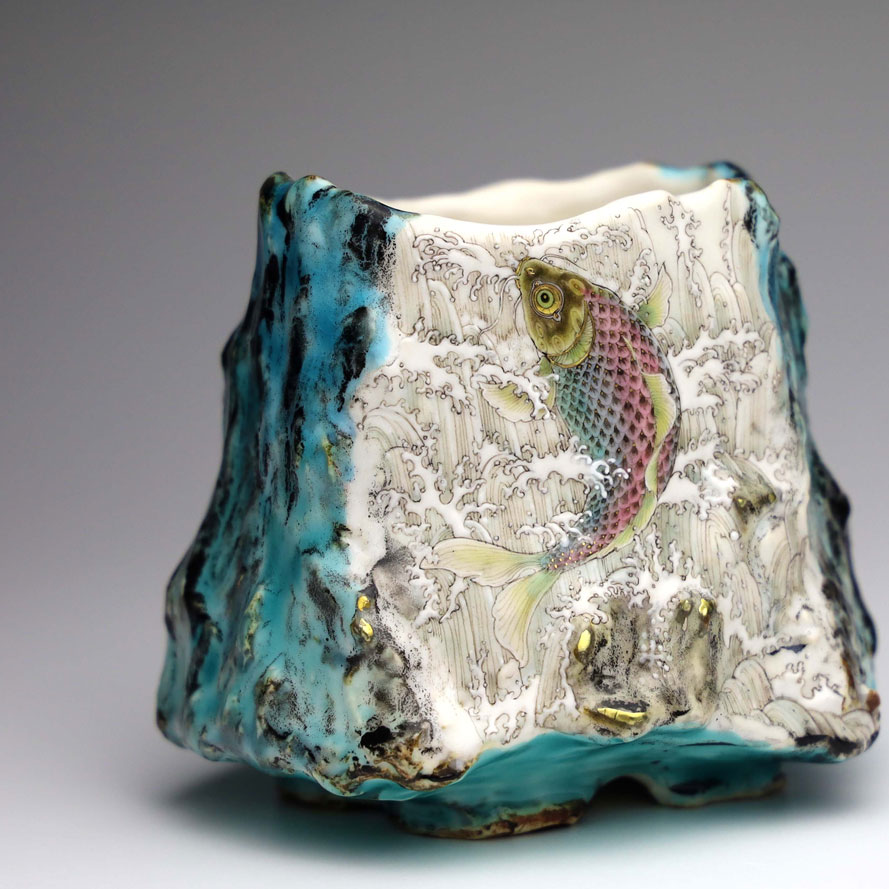

こちらは『磯女』と名付けられた作品

「この作品は、山の女の海バージョンで、磯女(いそめ)という妖怪です。

磯女の話は、海の男たちが歌声を耳にするんです。美しい女が歌っていて、その男たちが船で近づいていくと、その船が沈没したという。また磯女の別の話で、正面から見ると女の人、後ろから見ると岩だった、みたいな。この作品も裏には岩を描いています」。

「手や足には鱗模様を。これは、人間が魚化しているようにも見えるし、ただの刺青かもしれません。

山姥や磯女って、自然と密接している存在であり、それでいて現実の人間と想像上のものが重なっていて、すごく魅力的なモチーフなんです」。

_そう言われるとこれまでの作品にも通じるものがありますね。

「人間が歴史的に、文化的に、自然に対して想像力をベースに作られたものが面白いと思っていて。実際の自然から離れていく中で、独特の形状をとっていく。それは妖怪だったり、龍だったり、神獣だったりするんですけど、そういうのが面白い」。

『黄磁麒麟図』麒麟:神獣

『親子獅子花圃図 花器』獅子:守護獣

「九谷焼でもよくモチーフとなる龍だとか獅子だとかって、自然と人間の間に存在する像なんだなと。自然に対して、人間が勝手に作り上げた、でも魅力的な想像物」。

『赤絵龍神徳利』龍神:水の神

「たとえば、よく氾濫する川に『龍』の名前をつけて神様として祀ったのは、どうしようもない自然災害に対して、人々が心のよりどころを求めたからなのかなと。自然の脅威に対して、人間の畏怖が『龍』という想像物を生み出したと思うと、とても興味深いですね」。

_牟田さんの代表作の1つとも言える鯨の作品もそういった側面があるのですか?

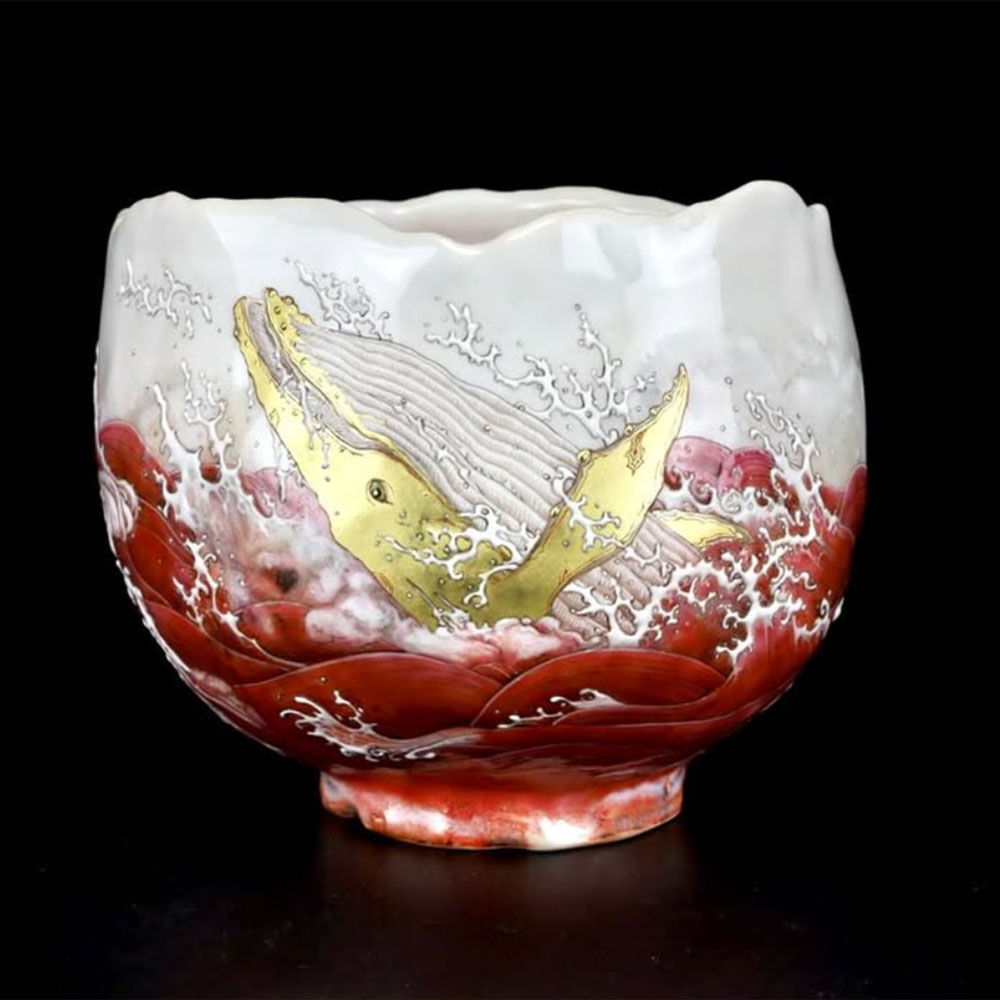

「私は鯨を描いた作品には『えびす』というタイトルをつけています」。

『えびす 酒器揃え』

『銀えびす』

『金えびす 紅波』

「『(寄り)鯨は七浦潤す』という昔のいわれがあるのですが、迷ってきた鯨によって、7つの村が助かるぐらい食べられるということを表しています。これに似たような話って日本の浦々に残っていて、その中で、鯨を『えびす』と呼ぶところがあると知ったんです(えびす=恵比寿:福をもたらす神様、海の神、漁業の神)。鯨を神様として崇めている。“食べる”と“ありがたい”が一緒になっているというのが日本的で独特で面白い」。

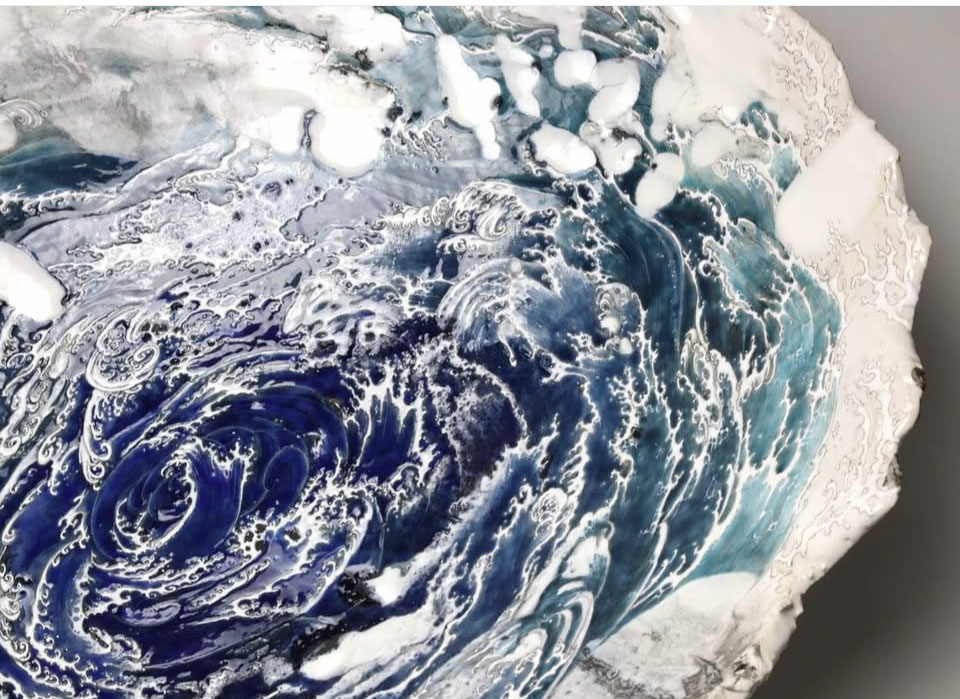

『渦潮』

_お話を聞いていて、牟田さんの感情が揺れ動いたものを表現されているようにも感じました。

「自分とつながって感じられたものをその時々に選んでいるかなって思います。

今年(2025年)の個展は海をテーマにしたんです。東日本大震災以降、日本人の自然観の、海に対する意識が強く変わったように感じていて。能登の震災もありました。実際に身近で震災が起こると海って恐ろしいものでもあると実感するし、でもそこから離れがたい、離れられない人々もいる。私たちにとって海は根源のものなので離れることはできない。そんなふうに思っていて、今年は、海の恵と同時に海の強烈な力をテーマに『海鳴り』という個展をしたという流れです。

これは『うみなり』と名付けた茶碗です」。

「魚って美味しくて大好きだから、食べられる魚をいっぱい描きました。豊穣の魚で、とてもおめでたい絵になっています。

でも、一方で『海鳴り』って単純に波の音でもあり、海底の地面がずれる音、地震や津波の前ぶれの音をあらわすこともあるそうです。この茶碗をぐるりと回転させながら見ると、まるで海鳴りが聞こえて、魚たちがドドドドドって逃げているようにも見えます」。

_海を赤絵で表現されたのは、なぜなのですか?

「去年、能登にある輪島の黒島地区に行ってきました。震災で大きなダメージを受けていて、黒島の美しい街並みを取り戻そうと頑張っていらっしゃる方々のお話も聞きました。北前船の寄港地として栄えた歴史ある地域で、その地域のお祭りが興味深く、お祭りの時は、家の前にお宝を飾って、神輿を迎えたのだそうです。そういうのが頭に残っていて、このうみなりの茶碗もお宝のように、赤絵金彩で華やかに描いてみました。

あと、赤絵の画集を見ると、海がよく描かれている。だから赤絵の海って違和感がなかったですね」。

_牟田さんの作品には、赤絵の他にも、さまざまな加飾技法や古典柄を取り入れていて、この作品の花詰も素敵です。

『花詰小面』

「花詰技法って、可憐な仕上がりのものもあれば、異様なものもあったり。描く人によって違っていて、それがとても面白い。同じ花でも色を変えたり、素材を変えたりで違ってくる。私のこの能面の作品。能面の裏に花詰を描いているんですが、可憐な柔らかな色で描いた時と、金や銀、きつめの色で描いた時とでは、おもてである能面の表情も違って見えてくる。そんな面白さがあります。

技法が持つさまざまな要素を自分なりに引っ張ってきて、抽出して、作品に落とし込んでいく感じです」。

_染付の作品も興味深い。染付は爽やかな印象がありますが、この『染付密林大蜥蜴図』からは、熱帯の湿度を感じました。

『染付密林大蜥蜴図』

「なんでも暑苦しくなっちゃう(笑)。

染付もいろいろあるんですよね。爽やかな染付もあるんですが、私の染付は密度が高い感じになる。どれも描き方によって違ってくる。染付だけじゃなく、赤絵だって描き方によっては、暑い赤絵もあれば、涼しげな赤絵も描けるんです。

九谷焼技術研修所で学んでいた頃、古九谷写しの講師だった宮川哲爾先生の『その線を描くときは、その気持ちになって描け』というひと言が、日に日に響いてきて。だいたい研修所で習ったことって、生徒のうちはわからない。5年後、10年後とかに響いてくるんですけど。まさにその通りで、暑い、湿度が高いって思って描いていたから、そう感じてもらえる作品に仕上がったんだと思います」。

_九谷焼にはさまざまな技法がある中、多くの作家は1つの技法を極める傾向があります。でも牟田さんは、、、

「無節操に(笑)取り入れていろいろ描いていますね」。

赤絵を取り入れた『白象謳花図』

金襴手で彩った『赤絵夫婦鳥類図』

宝づくしをあしらった『海魚宝尽茶碗』

「そういう意味で、私の立ち位置が工芸的じゃないんです。九谷焼に限らず、伝統工芸となると師弟制度があって、師に教えてもらって、その技術を突き詰めていく。一方で私は、師弟制度から入っておらず、アートとか現代美術の方から入っているので、自分の作品の成長の仕方の軸が違っている。1つの技法を極めることを否定しているわけでなく、ただ自分の作るべきもの、自分の中で結実のさせ方が、1つの技法を突き詰めるやり方ではないのだと思います。

そういう感じでやってきていて、じゃ、焼き物以外のもの、例えばファブリックとかも使って、焼き物と組み合わせてみることで、焼き物の新たな面白みや別の見方も引き出せたらと考えています」。

牟田さんデザインの絨毯とクッション

_造形と絵との一体感も牟田作品の魅力の1つ。こちらは、器の側面には滝を、見込み(器の内側)には月が描かれていて、一方向から見ると一つの絵になるという。

『山水酔景図 滝 ぐい呑』

「これは葛飾北斎の『木曽路ノ奥阿弥陀ヶ瀧』から着想を得て、自分なりの滝の絵を描きたいなと思って。

小さな劇場じゃないけど、器を小さな空間、ジオラマのような感覚で捉えています。ぐい呑としては、なかなか飲みにくいんですが(笑)。好きな人にはものすごく気に入ってもらえます」。

_『青釉獅子牡丹図』では、枠取りされた絵が器を巡るように配置されていて、まるで映像のコマ送りみたいです。

『青釉獅子牡丹図』

「九谷焼をやる前は、映像の作品を作っていた時もあったからか、人によっては『映像的』って言われたりしますね。器のぐるりで話の展開ができて描いていて面白いです」。

_枠からあえてはみ出して描かれているからか、とても躍動的で迫力を感じました。

「それは意図的にやってますね。枠からはみ出て描く表現は、早いうちからやっていました」。

『鶴と海と太陽の徳利』

「枠型の文様って昔からあって、すごく好き。けっこう作品に取り入れています。でも昔のものをそのまま写しているわけでなく、再構築っていう言い方をしてるんですけど、今の描き方でやって、昔のものっぽいけど、今のもの、みたいな曖昧なところに期待して作ったり。構図も自分の作品の中では、昔の構図だったり、これは今の構図だったりてのがあるんですよ。例えば、鶴と松。昔の構図なら松が手前で鶴が奧。でもあえて鶴を手前に描いたりとか、そういう遊びみたいに楽しんでます」。

_絵付けもですが、器の形もまた独創的というか、独特な形状の作品で楽しませてくれますよね。

「形状でもどんどん遊びたいと思ってます」。

『蛸の底 ぐい呑くずし』

龍を描いた『ぐいのばし』

「ぐい呑を崩したり、伸ばしたりした形なので、“くずし”や“ぐいのばし”と勝手に名前をつけています(笑)。

ぐい呑をただ使うものではなく、鑑賞としての価値を高めた存在にしたかった。茶道の茶碗のように、酒器にも美術的な価値をつけて作れたら面白いなと思っていろいろやってます」。

_器は、小さいものはもちろん、大きなものまで、手びねりで成形してると聞いて驚きました。

「大きいものは夫やアシスタントさんにも協力してもらったりしますが、基本的には自分で手びねりで作ります。

これもですね(龍の描かれている徳利)」。

「ろくろの形状を模倣した手びねりなんですけど、ここ(先端の注ぎ口あたり)に自分なりのツイストみたいなのを入れていて。手びねりであることで、ものすごい肌感、肉体感が出るというか。

手びねりってとても根源的な作り方で、合理的じゃない。合理的になる前の作り方だと思うので、機械的じゃないというか、急に距離感が近くなる。そういうところが面白い」。

『光明』

「求めている美しさの系統が違うのかなと。ろくろとか、均整の取れた完璧性の美しさもあるし、それによってしか表現できない深みとかもあると思います。でも私が作るものに求めているものとは違うのかなと。荒々しさとか粗野さとか、自然の持つ暴力性とか、そんなものが作品の中で潜んでいるといいなと思ってます」。

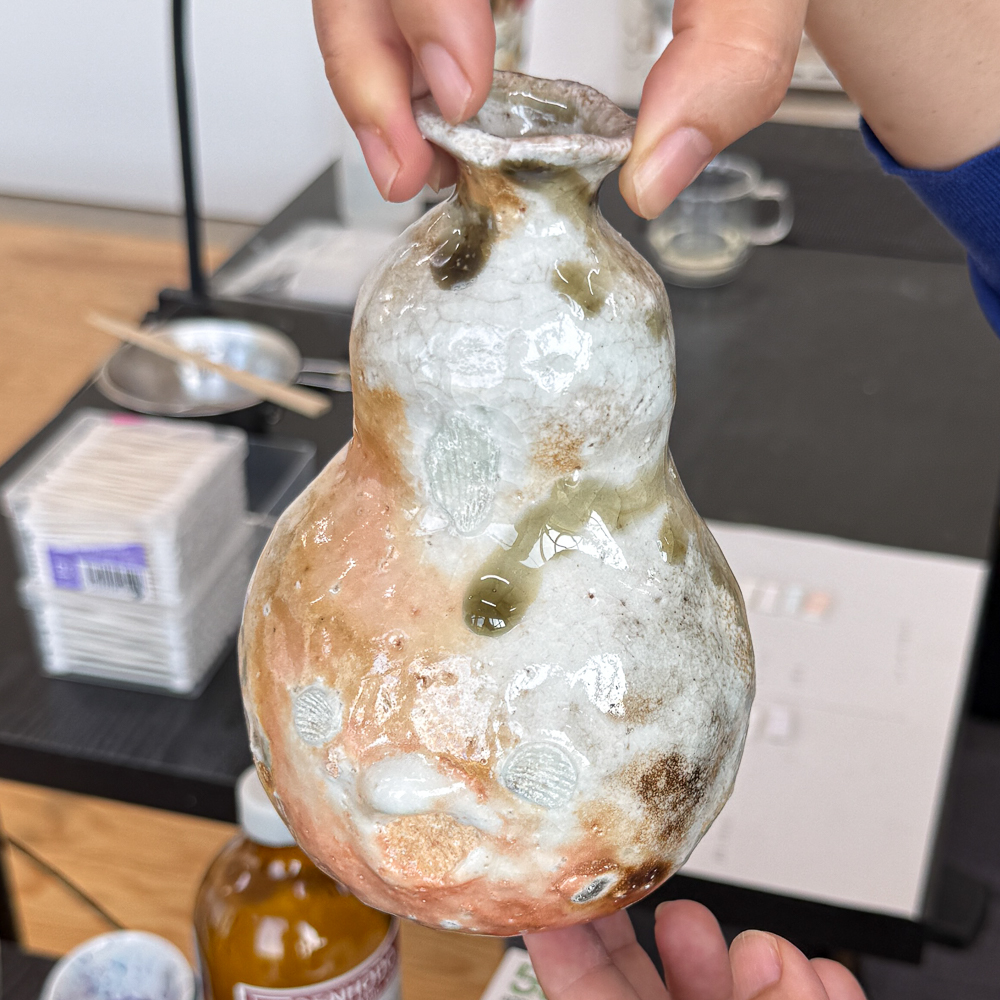

_形状は、何かを参考にされていたりするんですか?

「形はけっこう、土物の焼き物を参考にしています。焼き物自体、独特の面白さがあって、たとえば薪窯の中で灰や炎の影響で自然に釉(ガラス質の層)が器にかかったり、焼きしめの器は自然な表情があったり。炎の力を借りて、自然観の美みたいなものを作り出そうとしている。

それが私の場合、手びねりなのかなぁ。

私の手が、自然的で、オーガニックなものなので。岩肌のボコボコっとした感じも、触ってみてそれを感じるか否か、それを面白いとしてやってみていくうちに、本当に岩っぽい感じになっていくみたいな」。

『龍門 湯呑』には、荒々しい岩肌を表現

_そんな独特の形状をもたらす手びねりの器に上絵を描くというのは、難しいのではないですか?

「ろくろの器と違って、手びねりのものは、表面がぼこぼこしていて、筆が思うように動かせなかったりしたんですが、今となってはぼこぼこしているところに描いている方が楽しいし、ぼこぼこしているところに描くことによってできる表現が圧倒的に面白い。ツルツルの表面に描けば美しいのかもしれないけど、その分、野生味だとか迫力が失われて、全く別物になる。正直、今はツルツルの表面に描く方が難しく感じます(笑)」。

_描き始めはどんな感じなのですか?

「ドローイング(下絵)を描いていきます」。

磯女の作品の描き始め。

「器の形状は決まっている場合もあれば、決まってない場合もあって。鯨の作品は、もうたくさん描いて慣れているので、ある程度決まっているから、鯨の作品用として造形は作れます。

でも形状を主体に造形した場合、面白い形にすればするほど、ろくろの形状から離れれば離れるほど、焼きに歪みが出る。それによって正面だと思っていたのが後ろになったり、釉薬の掛け方によって思っていたのと違うところが出てきたりするわけですよ。そうしたらそこで器を新たな気持ちで見つめ直して、モチーフを変えたり、構図を変えたりします」。

_次に配色していくわけですが、和絵具は焼成で色が変わるから、描くときは完成の色が見えない。思い通りの色に仕上げるのは大変そうです。

『花と山犬』。美しくも複雑な配色

「それこそ研修所を出たばっかりの頃は、焼成後、想像してた色と全然違ったものが焼き上がって出てくるんですよ。和絵具には今、有鉛(ゆうえん)、耐酸(たいさん)、無鉛(むえん)があって、食器として出す上で、一番無難な無鉛の和絵具を選んだんですけど、それもまた苦難の道のりで。なかなか思った通りの色にならなくて、窯を開けてみたら、とんでもない色になってるっていうのを3、4年は繰り返した。その間、色見本(絵具を調合したものを焼成した色の試作品)をいっぱい作って、色見本を参考にやっているので、今はだいたい思った色が出ています。でも思った色がちゃんと出てくれるのは喜ばしいことなんですけど、それはそれでつまんない。

そこで薪窯(まきがま)です」。

_薪窯ですか?

「普段使う電気窯は安定して焼成管理ができるけど、薪窯は人の手で火を調整する。経験や時間に左右される。そんな薪窯で焚くと器は想像を超えた表情を見せるんです。そこに面白さと複雑さが現れる。

今は体験館の薪窯(登り窯)で器の素地を焚いてもらったり、知っている作家さんに声をかけていただいて、私の作品も一緒に焚いてもらったりしています」。

九谷陶芸村内にある体験館の能美窯(登り窯)。年に2回、火を入れて、素焼きや本焼きが行われる

「他にも、ずっと使われていなくて眠っている薪窯を見つけて、今、仲間内で焚いてみようって話もしてるんですが、、、薪って高いんですよね。どう予算を抑えられるか、そんなんでワーワー言っています(笑)。

とにかく薪窯は楽しい。薪窯で焚いた器ならではの表情に絵付けするのが、これまた楽しい。楽しいけど難しい」。

薪窯で焚いた磁器作品。気高い龍が昇る

_難しいとは?

「技法的に難しいんじゃないんですよね。もう、焼き上がりの段階で、すでにいい焼き味なんですよ。何にも描かなくてもいい、それだけで欲しいみたいな」。

薪で焼成した器。上絵付け前のもの

「ここに、自分の絵付けを加えることで台無しになっちゃうっていう恐怖。もうそれだけで素晴らしく焼き上がっている中で、上絵を描くって難易度が高い。その分やっていて、楽しくて、すごく面白い」。

牟田さんのデスクには絵付けを待つ器がずらり

_最後に、今後の展望を聞かせてください。

「モチーフの観点で言うと、現代的な人を描こうかと思っています。10年くらい思いはあっても、あまり作品に取り入れてなくて。ただ取り入れるのも違う。でもだんだんとできることが増えて、そろそろ描いてみようかなって思っています」。

工房には制作途中の作品も。子どもの人物画が描かれている

「あとは、いわゆる大きな展望があって、それに向かっていくタイプではないんですけど、常にやりたいことがいくつかあって、薪窯だったりとか。それらを拾いながらも、これまでやってきたものを押し上げていくみたいなのが常にあるんです。面白いもので、今は山のもの、山姥を描いたりしていますが、九谷焼に入る前のイギリス時代に山をテーマに創作していたりもしたんですが、そこと繋がってきたりするんですよね。行ったり来たり、こういう感じで創作していくと思います。今、作っていないものも、やめたわけでなく、数年後にまた作り出したり、その中で、成長していけたらと思っています」。

牟田陽日 Muta Yoca

1981 年東京⽣まれ。2008 年にロンドン⼤学ゴールドスミスカレッジ(ファインアート科)を卒業し、2012 年に⽯川県⽴九⾕焼技術研修所を卒業。近年の主な展覧会に「清州クラフトビエンナーレ」(清州・韓国、2023 年)や「ジャンルレス⼯芸展」(国⽴⼯芸館、2022 年)、「GO FOR KOGEI 2021」(⼤瀧・岡太神社、2021 年)などがある。主な受賞歴は「newcontemporaries 2008」A Foundation, ロンドン、「第 11 回パラミタ陶芸⼤賞展」⼤賞(2016 年)や「伊丹国際クラフト展『酒器・酒盃台』」優秀賞(2012 年)。国⽴⼯芸館、パラミタミュージアム、能美市九⾕焼美術館に作品が収蔵されている。