九谷焼らしくもモダンな色絵で魅了

真生窯|宮本雅夫

九谷焼らしさとは? その答えは、九谷焼の上絵で使われる和絵具ならではの重厚感とその色彩の美しさ。そして手描きならではの線の趣。この古九谷、吉田屋と受け継がれてきた「九谷焼らしい色絵」を何より重視しつつ、モダンな器を手掛けているのが真生窯(しんせいがま)であり、九谷焼作家の宮本雅夫氏です。

<目次>

・料理人をも唸らせるおもてなしの九谷

・九谷焼らしくも斬新 魅力的な器たち

・具象の絵を正しく描けることが強み

・緻密さと具象の絵 父・忠夫氏の作品

・父の技を受け継ぎ、次の世代に繋ぐ

・自分らしさと九谷焼らしさの戸惑い

・母の勧めで九谷焼らしさを受け入れる

・これからの真生窯とオンラインショップ

・宮本雅夫・個人の作品の変化と進化

・九谷焼らしさが圧倒的な存在感に

・九谷焼は宝石のように美しい

✴︎✴︎✴︎

料理人をも唸らせる

真生窯のおもてなしの九谷

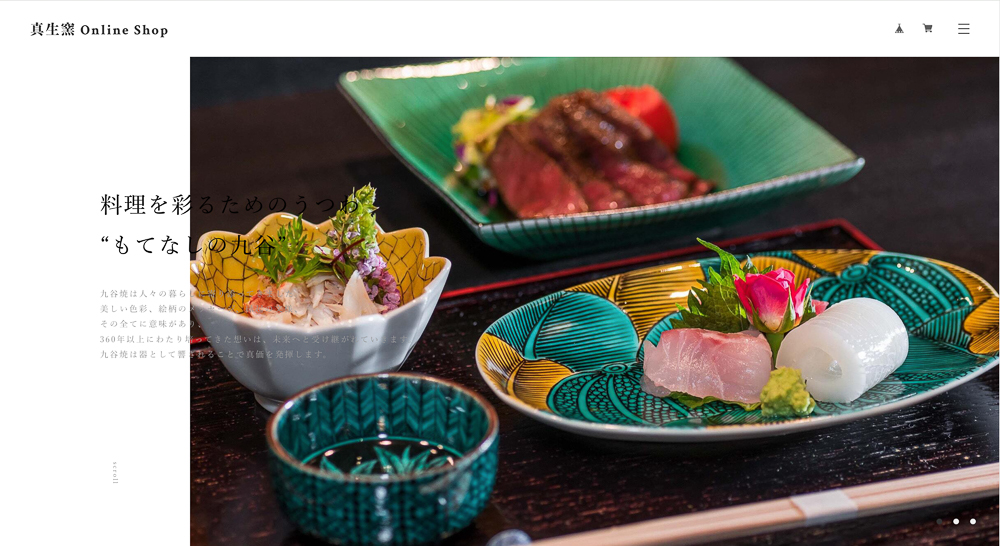

真生窯の器は「料理を彩るためのうつわ」。

「料理人が丹精込めて作った料理が、いっそう映えるように」そんな思いで妥協することなく器を作り上げているそう。

料理を盛り付けた時、料理を食べ終えた時。その両方で感動できるように。 真生窯の器には、料理人や食通をも虜にする魅力がある。その魅力というのが「九谷焼らしさ」だ。

真生窯の器には、料理人や食通をも虜にする魅力がある。その魅力というのが「九谷焼らしさ」だ。

✴︎✴︎✴︎

九谷焼らしい、なのに斬新

魅力的な器たち

真生窯の上絵は、古九谷や吉田屋といった伝統的な色絵を彷彿とさせながらも、モダンで新鮮。

「九谷焼らしさはとても大切にしています。ただ天才ではないので、日々、コツコツ技術を積み重ねていくのみ。

古九谷といった先人の器を正しく模倣しつつ、僕の線描でやることで、新鮮に感じていただけているのかもしれませんね」と雅夫氏は話してくれた。

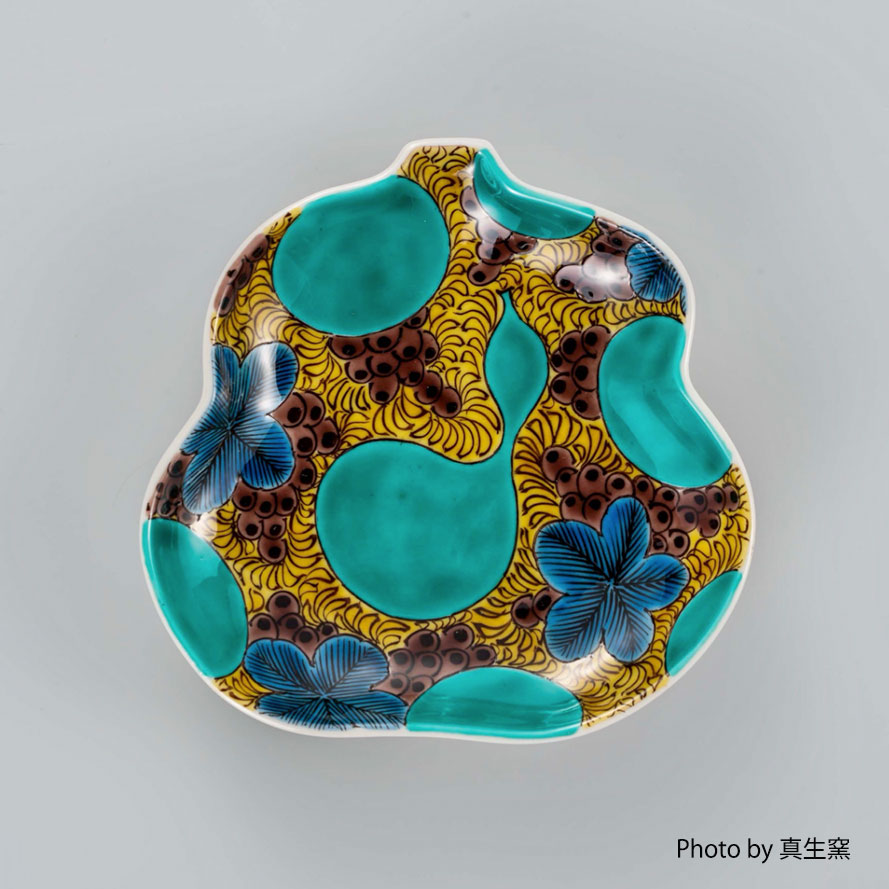

こちらは加賀野菜をモチーフにした器。

器全体を和絵具で塗り埋めて、大胆な線のタッチも古九谷を思い起こさせる。「黄と青という組み合わせは、一番九谷焼らしさが表れている色だから、尚更そう感じるかもしれませんね」。

一目で九谷焼とわかりつつも、印象的なデザインはどのようにして生み出されたのだろうか。

「1つのデザインが完成するまで、とにかく時間をかけています。紙の上で、あーでもない、こーでもないって言いながら。それこそ練り上げたデザインは山のようにある。でも器として世に出すデザインはほんの少し」と雅夫氏。

✴︎✴︎✴︎

具象の絵を

正しく描けることが強み

古九谷や吉田屋を彷彿とさせるポイントの1つが、調合など研究を重ねてきた和絵具の美しさ。そしてもう1つが正しく具象の絵が描けるということ。

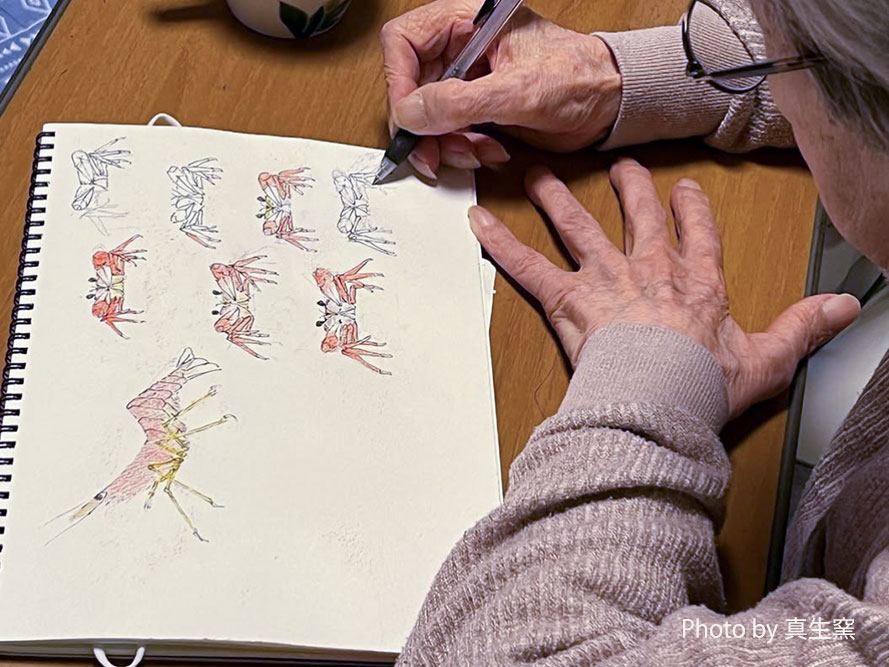

真生窯は、色絵細描の名手である雅夫氏の父・忠夫氏が起こした窯。「父は、器に絵付けをする前に、1時間ほど紙に絵を描いていました。タッチを紙で試している感じなんですかね」。

忠夫氏が試し描きしている様子。

この試し描きした、いわゆる生原稿が段ボールいっぱいにあるのだそう。

この試し描きした、いわゆる生原稿が段ボールいっぱいにあるのだそう。

「うちの財産です。父は修行時代に、お手習帳を見ながら紙に描いての練習を繰り返して、正しい絵を身につけています。眺めているだけでもたくさんの気付きがある。この龍の絵も、目と口の位置関係がカッコ良くもあり、可愛らしくもある。足の形なんかもいい」と雅夫氏。

父の引き出しは、間違いなく息子へと引き継がれていて、真生窯のデザインの奥行きとなっているのだろう。

「大切なのは、間違った絵を描かないことです。どんなに緻密に描いたとしても、骨格だったり、姿形が歪んでいると違和感があって美しくない」と断言する。

✴︎✴︎✴︎

驚きの緻密さと印象的な具象の絵

父・忠夫氏の作品

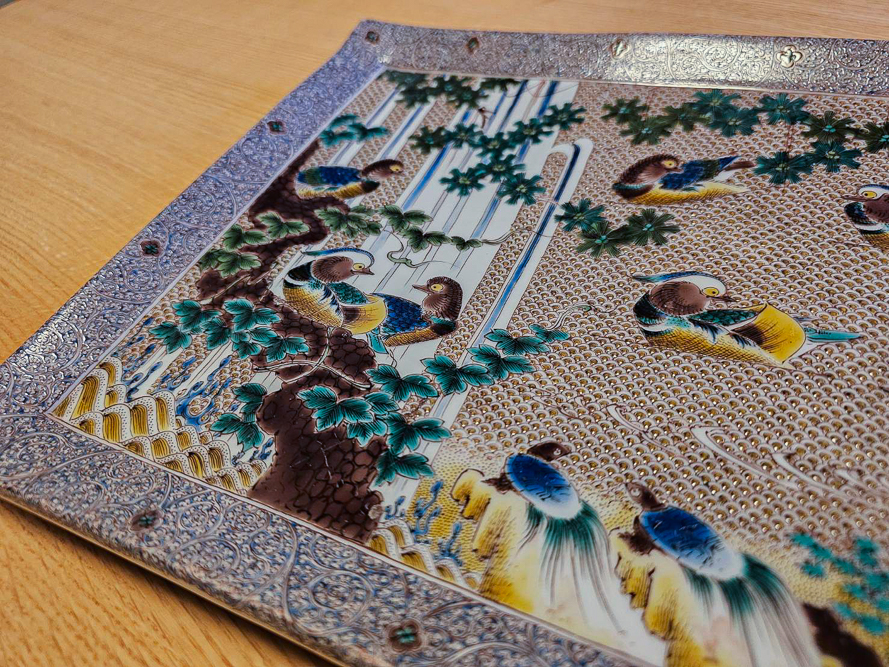

父である忠夫氏の作品。

「父は、盛絵具を使って緻密な模様や具像の絵を描く九谷焼作家でした。中間色は使わず、原色(青、黄、紫、紺青、赤)を使う。古九谷や吉田屋といった伝統的な九谷焼の絵付けを継承していました」と雅夫氏。

整然と並ぶ青海波、盛絵具ならではのぷっくりとした厚みと艶感が美しい。

ふちまわりの緻密な文様。鳥の姿形は美しく、目も印象的で引き込まれる。

「作品を見れば、父の九谷焼作家としての人となりが見えてくる。時間をかけて、コツコツと丁寧に。正確で、細部もこだわるタイプ。だから納期が守れなくて問屋さんに嫌われちゃう(笑)。そんな人物像が見えてきませんか?」と、ユーモアを交えながらも、忠夫氏の作家としての取り組む姿勢を教えてくれた。

90歳半ばを過ぎても筆を手にした忠夫氏。92歳の時に完成させたという陶筥(とうばこ)の作品。

✴︎✴︎✴︎

父のような描き手の技を

受け継ぎ、次の世代に繋ぐ

そんな父と同じ、九谷焼作家としての道を進んだ雅夫氏。しかし高校生の頃は、医者になりたかったという。

「でもある時、父のような九谷焼作家は、これからの時代、なかなか出てこないんじゃないかなと思った。父の筆使い、生き生きとした線描。父のような描き手の技を受け継ぎ、次の世代に繋げるのは、息子である僕がやらなければ、誰もやらない。そう思って芸大に進み、卒業後の2年間は金沢卯辰山工芸工房で腕を磨き、その後、真生窯に入りました」。

ではどのように忠夫氏の技を習得したのでしょう?

「父はまったく教えてくれないし、手伝わせてもくれない。昔気質な人。質問したら答えてくれる程度です。でも見ていたらわかりますよ。描いている様子を見たら、描き方がわかるんです。姿勢だったり、器の向きだったり。そういうのが実はポイントで、正しく描くための理にかなっている。教えてもらったのではなく、基本は自分で見て考えて。だからこそしっかり身についたのだと思います」。

2022年に発表した雅夫氏の色絵細描の作品『煌五彩(こうごさい)』。

✴︎✴︎✴︎

自分らしさと

九谷焼らしさの戸惑い

『九谷焼らしさ』を大事にしていると話す雅夫氏も、九谷焼の道を歩み始めた頃は、むしろ『九谷焼らしさ』から距離を置いていたそう。当初手がけていたという黄地紅彩(おうじこうさい)という作品を見るとそれは一目瞭然。

「黄と赤で花を描いていて、全体的にふわっとした印象の作品です。パッと見て九谷焼って思う人はいない」と雅夫氏。父の技法を受け継ぐはずが、芸大や卯辰山で過ごすうち、誰もやっていないオリジナリティの追求にのめり込んでいったそう。評価は上々で、伝統工芸展を始め、数々の賞を受賞。「評価もされたし、素敵ですねとは言ってもらえたけど、買ってはくれないわけです」と、ものづくりの難しさを吐露。試行錯誤して、手間暇かけて作り上げた作品は、評価されても、なかなか売れない。苦しい日々だったと振り返る雅夫氏。しかし、その時の経験があってこその今だと胸を張る。

「自分のオリジナリティととことん向き合った上で、父の表現をマスターする。

自分らしさと父の表現、どっちもできてこそ、真生窯の器も、個人の作品にも説得力が増すと思うんです。父の技を完コピできて初めて進化させることもできる。それが『代を継ぐ』ということなんじゃないかな」。

✴︎✴︎✴︎

母の勧めがきっかけで

九谷焼らしさを受け入れる

「30代半ばごろ、母から父の表現を勧められたのが大きかった。それまで何となく九谷焼というものに背を向けていて、自分の作品も九谷焼とは言わず『色絵磁器』って言ったり。でも母に勧められた時に、九谷焼の地に生まれ、九谷焼を生業にしている父のもとで育ち、九谷焼の産地の空気を吸って過ごしてきたんだなと思ったんです。そう考えているうちに、オリジナリティにこだわっていた自分が強烈にカッコ悪いと思った、と同時にとても気持ちがラクになった。そして、父の表現をマスターしようと素直に思ったんです」。そこから、個人の作風もガラリ。

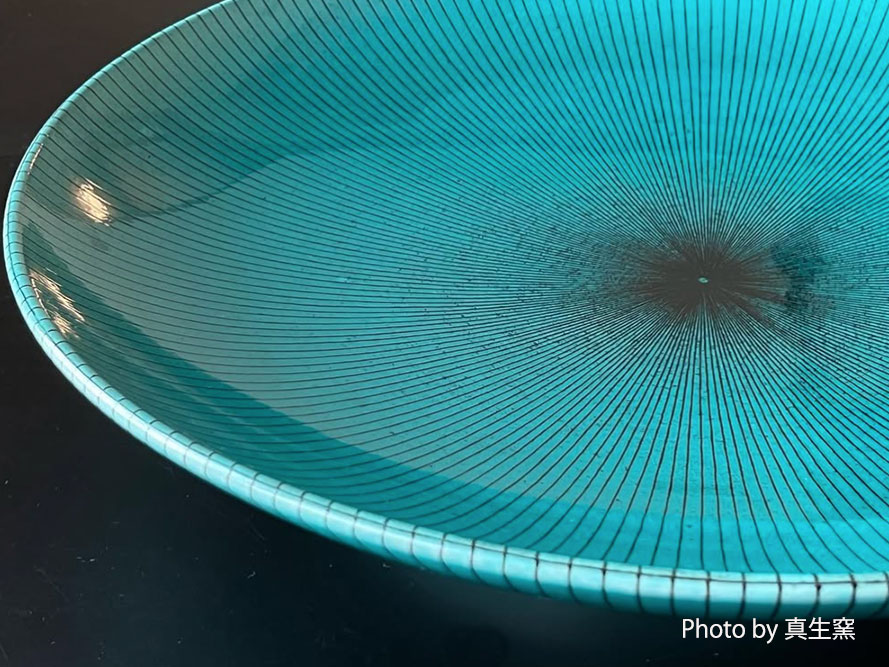

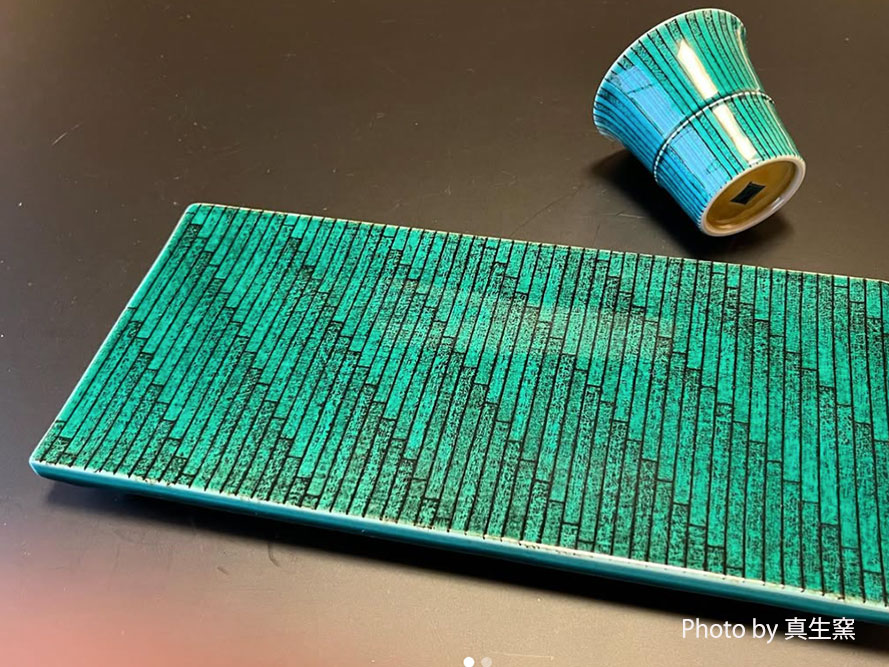

これまで自分が避けてきたものを逆に取り入れてみることにしたのだそう。描くものも、以前は嫌いだったという幾何学模様。掻き落としという技法を採用し、自分の線描に独特の質感を持たせることで触れたくなるような作品に仕上がった。

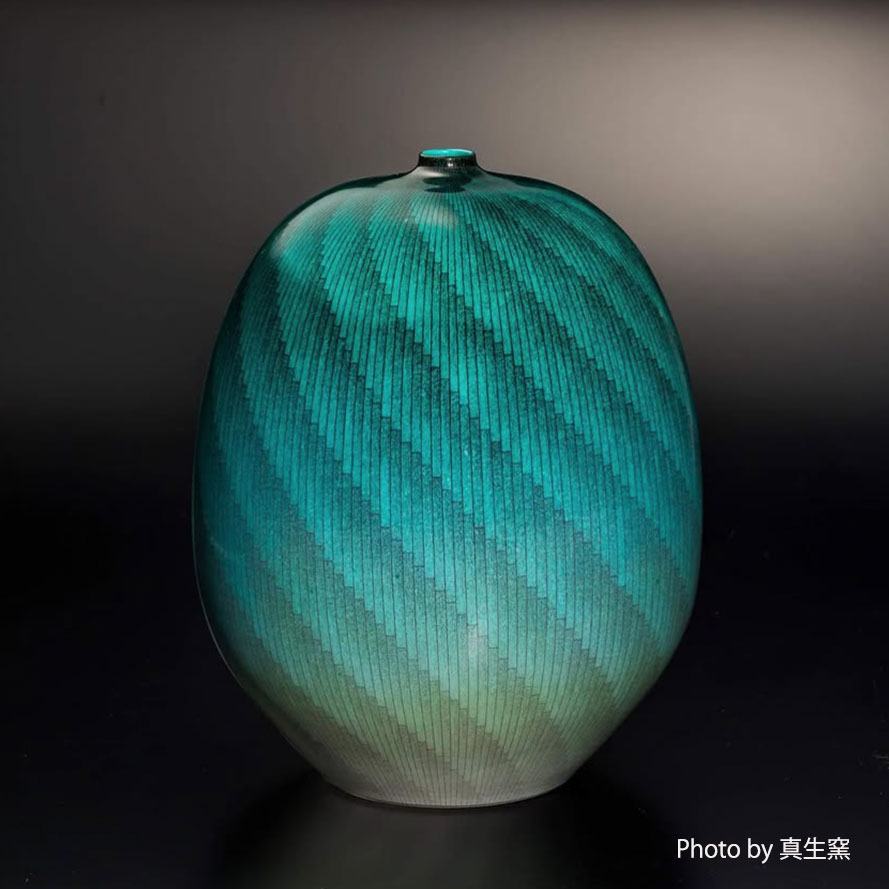

そして色。最も九谷焼らしい色とも言える青(緑)を選択。吸い込まれるように美しい。「九谷焼らしさを避けていた頃には考えられない色ですね」と雅夫氏。「和絵具に関しても父は独自に研究していて、この青もまさに真生窯の青なんです」。九谷焼らしさを受け入れ、父の和絵具を武器とした。「年齢を重ねるほど、素直になっていった(笑)」と雅夫氏。

『緑彩(りょくさい)』と名付けられた作品は、高く評価されている。そして評価と比例して需要も増。

東京のお寿司屋さんで使われている器。

「ありがたいことに、『緑彩』は料理が引き立つと評判がいいんです。美味しい料理を味わうという幸せな瞬間に、自分の作品が関わっていると思うと、とても嬉しい」と笑顔をこぼす。

✴︎✴︎✴︎

これからの真生窯と

オンラインショップ

これからどんなものを作っていきたいかの問いに、雅夫氏は「各県1料亭で良いので、都道府県全ての有名料亭で真生窯の器を扱ってもらうことが目標。料理のプロに選ばれる器を作り続けたいです」。

料亭と聞くと敷居が高そうに聞こえるが、真生窯の器は、オンラインでの購入が叶う。2018年に立ち上げたオンラインショップ。それまでは展示会でしか販売されていなかった真生窯の器が、いつでも誰でも購入できるようになったそう。

オンラインショップのトップページ。

✴︎✴︎✴︎

宮本雅夫・個人の作品の変化と進化

一方、個人の作品はというと「今の段階では緑彩の作品が中心ですが、またガラリと違った表現の作品も考えています」とのこと。それは構想段階ですか?と聞くと「もう、試作というか作ったものがあり、寝かせている。時間を置いてみて、わかることもあるから」とのこと。また新たな作品で楽しませてくれると思うとワクワクがとまらない。

さらに「日本百名山も描きたいなと思ってます」と雅夫氏。

「日本の山って一見すると違いがわかりにくい。その土地ならではのものや風景を組み合わせて描き分けてみたら面白いんじゃないかな」と、また別の展望も教えてくれた。

✴︎✴︎✴︎

ベースは九谷焼らしさ

それが圧倒的な存在感に

「理想は、定番の商品(真生窯の器)があって、セカンドライン(個人作品)、サードライン(個人作品2)みたいに勝負できるものが複数あるのがいい」と雅夫氏。

真生窯の器。

個人作品である緑彩。

今後展開をしていきたい日本百名山の器。

「複数のラインはあれど、どれもベースにあるのは『九谷焼らしさ』。正しい絵を、九谷焼独自の盛絵具でちゃんと描く。それが何よりの強みになるから」と大切なポイントはブレない。

「最近は、細かな幾何学模様を描いている作家さんが多いけど、そこで個を発揮して差別化を図るのって案外難しい。みんなやっているから、頭ひとつ秀でるだけでも大変。

一方で、今の若手で、ザ・九谷焼と思えるような上絵を描ける人って少ない。盛絵具を使って青手の作品にチャレンジして、幾何学模様とかではなく具象の絵の腕も磨けば、それだけで差別化されるから、手堅く仕事の依頼をいただけると思う。でも、難しいから、根気が必要だから、なかなか手を出さないんだろうけどね」。

✴︎✴︎✴︎

九谷焼は宝石のように美しい

そこに描かれる線描の個性も味わい

改めて真生窯の作品を眺める。

「手描きならではの線の揺らぎや、ひっつき、太いところや細いところなど、それらが味わいや趣になって、見る人や使う人の印象に残るのだと思います。それと盛絵具を使った九谷焼って、宝石みたいだと思いませんか?」。盛絵具とは和絵具のことで、焼成するとガラス質に変化し、色ガラスのような透明感と艶が生まれる。

「盛絵具を用いた色絵磁器の色は経年劣化しにくく、美しいまま」と雅夫氏。ぜひ、真生窯の器や緑彩の作品で、九谷焼ならではの美しさと趣を楽しんでみてはいかがでしょう。

宮本雅夫

1971年

石川県小松市生まれ

1996年

東京藝術大学美術学部卒業

1998年

金沢卯辰山工芸工房修了

1999年

日本工芸会正会員

2005年

文化庁新進芸術家在外研修制度 研修員

主なグループ展

2004年

「現代の匠展」磐田市香りの博物館(静岡)

2017年

「伝統と創造 現代九谷焼の旗手たち展」富山市佐藤記念美術館(富山)

2023年

「九谷宮本忠夫・雅夫父子展」日本橋高島屋S.C.(東京) *同2008年、2014年、2019年、2021年

2024年

「食を彩る工芸展」石川県立美術館(石川)

主な受賞歴

2005年

「第28回伝統九谷焼工芸展」優秀賞 *石川県立美術館買上

2014年

「第37回伝統九谷焼工芸展」大賞

「第55回石川の伝統工芸展」金沢市長賞

2016年

「第22回兼六園大茶会工芸作品公募展」最高賞

2018年

「第32回四日市萬古陶磁器コンペ2018」グランプリ

「第11回現代茶陶展」TOKI織部奨励賞

2021年

「第23回日本伝統工芸士会作品展」衆議院議長賞

2022年

「第4回三井ゴールデン匠賞」三井ゴールデン匠賞&モストポピュラー賞

2023年

「第63回石川の伝統工芸展」NHK金沢放送局長賞

「第52回北海道陶芸展」大賞

パブリックコレクション

宮内庁

石川県立美術館(石川)

小松市立博物館(石川)

上花輪歴史館(千葉)

緑ヶ丘美術館(奈良)